L’unità dei popoli, prima ancora che dalla storia, dalla cultura o dalla religione, è data da particolari cibi di loro usanza e in certi casi esclusivamente da questi. I cibi che vengono a determinarsi nell’abitudine della loro cucina, in seguito a una tradizione agricola, connaturata con le proprietà essenziali della terra, dove vivono, formano quasi il vessillo della loro patria. E‘ inutile disperdersi tra i cinesi mangiatori di riso e sorseggiatori di tè, tra gli arabi mangiatori di cuscus, tra i germanici mangiatori di patate e bevitori di birra, tra i russi gustatori di caviale, di cetrioli e di vodka: sono diventati luoghi comuni. Rivolgiamo l’attenzione in casa nostra e vedremo che oltre all’uso cardinale del pane e del vino, quello della pasta asciutta ci unisce tutti dalle Alpi alla Sicilia in una maniera inestricabile, e anche ci unisce alla patria trovandoci emigrati e dispersi nelle più lontane parti del mondo.

La storia di un’Italia unita non arriva ancora a impegnare un secolo, cosicché in ogni nostra regione, in cui si vada, si trova ancora predominante quella dell’antico stato locale, assai più lunga. A volte in certe regioni, sotto un velo di religione cattolica cristiana, si avvertono ancora sopravviventi profonde convinzioni pagane, che rendono la consistenza morale del tutto diversa da quella delle altre. L’architettura ha seguito la storia delle diverse regioni e più ancora segue la diversità di clima della nostra terra protesa da nord a sud.

La lingua, nonostante le fatiche dei poeti e degli scrittori, da Dante agli ultimi, bisogna dolorosamente constatarlo, non si è ancora liberata dalle influenze dialettali per diventare spirituale vessillo degli italiani. Ma l’uso basilare, alla nostra tavola, di vino, di pane e di pasta asciutta ci rende tutti dello stesso sangue e ne siamo riconfermati dal fatto che questi elementi scaturiscono indistintamente, come possibilità creativa, dalla stessa terra che abitiamo.

Riguardo alla forza di questi cibi di ridarci presente il senso della patria e di riallacciarci ad essa, trovandoci sperduti e lontani, e di confortarci, come per un orizzontamento a mezzo della bussola, io stesso ricordo due mie situazioni. Una volta mi trovai in un lebbrosario cinese, in un’isola nel Fiume delle Perle, ospite di missionari stranieri; l’afa tropicale, la mostruosità infernale degli ammalati, la terra smisurata oltre le rive, tutto mi annientava in angoscia, ma quando sul mezzogiorno, venne portato in tavola un piatto di maccheroni, mi convinsi che avevo ancora una patria, alla quale avrei potuto ritornare.

Di recente, a Vienna, mentre mi addoloravo, come europeo, che questa città vitale dell’Europa fosse stata annientata nella sua gaiezza, nella sua funzione complementare della nostra civiltà, e al momento di mettermi a tavola, non riuscivo mai ad avere un cibo confacente, il giorno in cui, in una trattoria trovata a caso, potei scoprire nella lista il vino della mia terra e spaghetti realmente fatti all’italiana mi risorse una consolante speranza per la mia patria e per l’Europa.

Per non credere che scherzi nel citare il cibo come elemento spirituale ravvivatore dell’idea di patria, si ricordi che Omero lo pone sullo stesso piano potenziale, anche se in termini rovesciati, quando narra che i compagni di Ulisse si dimenticarono della patria e di ritornare ad essa per avere mangiato il dolcissimo fiore di loto nella terra dei Lotofagi.

Nulla nasce dal nulla. Non vale precipitare nella rettorica volendo fare discendere la pasta asciutta dalle mani degli Dei e col fantasiare che i tortellini siano usciti dall’ombellico di Venere al tempo della guerra della Secchia rapita.

Questa nostra pasta asciutta nasce da un lungo lavoro umano con la partecipazione sostanziale della nostra terra. Sul finire dell’autunno, dopo sparso il concime sui campi, si inizia l’aratura e sistemati i campi così da sgrondare in modo adeguato le acque piovane si procede alla seminagione del grano. Per tutto l’inverno i verdi piumetti, subito emersi, rimarranno inerti, in attesa della neve che scenda su di essi a irrobustire le radici con l’azoto captato nell’aria dai bioccoli lenti. Ma al primo arrivo dei venti primaverili e al loro graduale diffondersi fino alle Alpi, quei piumetti si risvegliano dal letargo per crescere e accestire. I contadini vigilanti erpicano le terre indurite dai geli, ne tolgono le erbe estranee e dove le troppe piogge hanno ingiallito le foglie, spargono altro concime ravvivante.

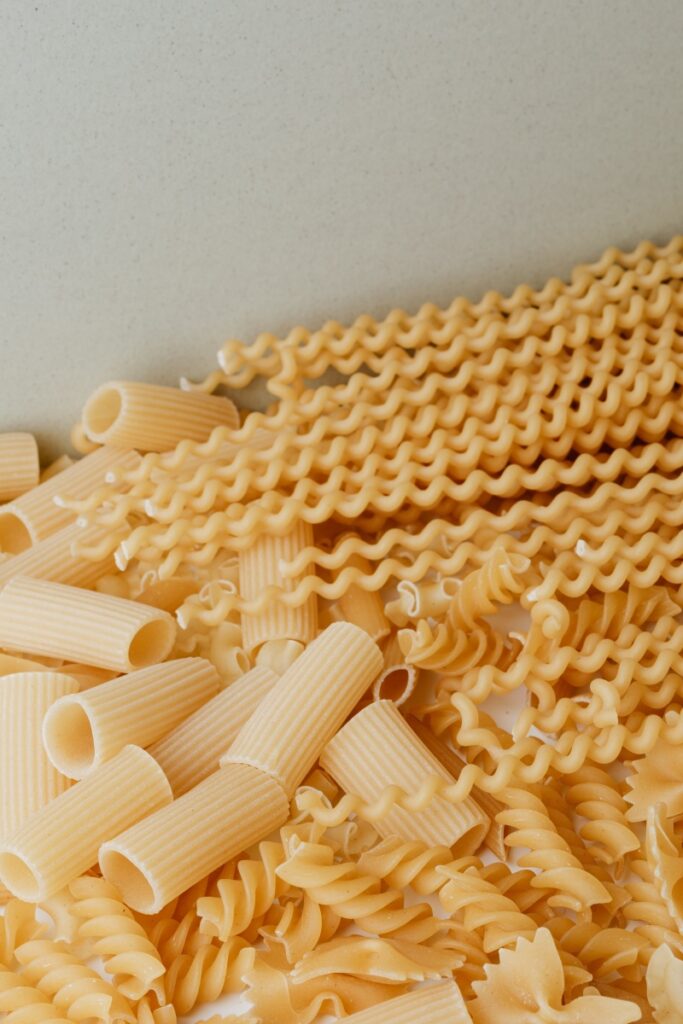

Tra l’ottavo e il nono mese dalla seminagione, come per la gestazione umana, il grano sarà maturo e pronto per il raccolto. La mietitura lo strappa dalla terra e la battitura lo strappa dalla sua pianta, come dalla matrice, per andare a sostare nel granaio, di dove quando sarà asciutto, fino a suonare metallico, passerà ai molini che lo ridurranno in bianca farina. Da questo momento il suo destino si biforca, parte anderà ai forni per diventare pane e altra parte anderà invece ai pastifici per tramutarsi in innumerevoli forme che a elencarle tutte se ne farebbe un vocabolario non indifferente. I vari pastifici disseminati in tutte le regioni, in gara gli uni cogli altri, inventano per distinguersi, oltre alle forme tradizionali, altre di nuove a cui danno nomi relativi a esse.

Inoltre in questo vocabolario dovrebbero annoverarsi tutte le varianti delle denominazioni degli stessi tipi secondo le regioni e tutti gli inevitabili contrasti nel discutere sulle origini dei nomi tra i tecnici buongustai e i filologi accaniti. Cannelloni o candele, spaghettini o spaghetti, agnolotti o agnellotti (derivando da angelo o agnello), tortellini o cappelletti, manichette o denti di elefante, Napoleone o cappelli di Napoleone: le dispute potrebbero accendersi infinite.

Un tipo di cannelloni un poco meno grande, nel Napoletano, si chiama zitoni, da zita che in dialetto è la sposa, essendo questa qualità di pasta nel banchetto nuziale e vi è tanta arguzia vesuviana e tanto omaggio nel chiamarli così: degni della sposa.

Altro tipo viene chiamato: strangolapreti, ritenendo che i preti, giudicati tra i migliori buongustai, abbiano da restarne soffocati nel prediligerli.

Altri ancora che in altra parte dell’Italia si chiamano: giganti, a Napoli invece li chiamano: paccheri, che significa: schiaffi, tanto sono larghi.

E si vede che se la pasta asciutta nel suo uso costante e affezionato ci unifica tutti dalle Alpi alla Sicilia, finirebbe col dividerci se. da essa si passasse alla considerazione dei nomi di ogni tipo e alla discussione filologica. Ma per gli appassionati delle belle espressioni, eccone una colta, per così dire: al dente, sulle labbra di un pastaio di Torre Annunziata, che impugnato un mazzo di spaghetti per assicurarsi della loro perfetta essiccazione disse: – Hanno la corda. – E mentre li agitava, resistenti senza spezzarsi, ci si ricordava dei dorati mannelli quando venivano stretti, a luglio, da mani abbrunite, nel rapido taglio, sui colli della Toscana.

Ma per la pasta corta, fatta di conchiglie, di penne, di anelli, di stelle, di semi, è il suono che dà il segno dell’essiccazione perfetta. Il pastaio collaudatore è un musico, ogni specie di questo tipo di pasta ha un suono diverso al momento giusto, un suono modulato sulle note musicali che si accorda col tatto della mano indagatrice nel rimestare e nel subitaneo avvertire il minimo grado di umidità, che, come la stonatura di uno strumento, altera l’armonia stabilita.

Ai vecchi metodi della lavorazione a mano e dell’essiccazione al sole sono subentrate le macchine che spremono tutte le forme fantasticate e gli essiccatoi razionali; la mano alacre, magica e levigala dei pastai di un tempo, come una vecchia padrona messa in disparte nell’ordine di una casa, non opera più.

Tuttavia, nel Napoletano, ho visto un gruppo familiare di pastaie, composto da una madre, con le figlie e con le nipoti che facevano quella specie chiamata fusilli. Una delle poche specie che ancora devono assolutamente essere fatte a mano. Tutte queste donne lavoravano celeri, come in un teatrino meccanico, non un attimo era perduto in sosta, nessuna parlava, le stecche di metallo frullavano avvolgendo il cordone di pasta che ne usciva attorcigliato.

Sembrava che quelle donne sentissero la minaccia di nuove macchine che dovessero scacciarle da quel lavoro, e con la loro prontezza metodica e perfetta sembrava ne volessero ritardare l’avvento. Poi quei fusilli mangiati in casa di un amico, conditi a dovere, veramente ci strangolarono per la delizia.

Giovanni Comisso

da La Nazione del 04/12/1951

Immagine in evidenza: Alberto Sordi in “Un americano a Roma” (screenshot dal film di Steno, 1954)